Le cri, le geste

L’une des sculptures les plus célèbres de l’histoire de l’art, un groupe de personnages de taille humaine, fut réalisée dans la période hellénistique tardive, au premier siècle avant notre ère, et présente le Laocoon et ses fils, engagés dans un combat contre deux puissants serpents [ill. 1].

Le prêtre, ainsi que le rapporte Virgile, avait mis en garde les Troyens contre le cheval de bois d’Ulysse, le rusé, et provoqué par cette révélation la colère de la déesse Athéna. Laocoon et les deux jeunes garçons se trouvent enserrés dans les corps des serpents. Les corps tendus, ils tentent, par des gestes désespérés, de se libérer du péril qui, toutefois, aura une issue fatale pour le père et ses deux enfants. Agésandros, Athanadoros et Polydore, les trois sculpteurs fondateurs de l’œuvre, composent cet événement violent en une forme triangulaire dramatique. Le bras de Laocoon, cherchant à arracher de son corps le serpent qui l’a d’ores et déjà mordu à la hanche, se hisse dans les hauteurs. Son corps, déformé par ce large geste, constitue en lui-même un motif à part entière en même temps qu’il forme un chiffre pour ainsi dire abstrait de la douleur : sculptés dans des formes anguleuses, ses bras et son corps décrivent un angle tandis que sa tête, à l’image de celle de ses enfants, accomplit une torsion brutale qui l’arrache hors de l’axe de son corps, de sorte que ce sont les lignes de composition brutalement interrompues qui déterminent la construction de ce groupe de personnages. La bouche de l’homme barbu a fini par s’ouvrir comme sur un cri mais, en dépit de toutes les souffrances endurées par cet homme, son visage n’est qu’à peine déformé et conserve, à la vue de la sanction divine, une expression emplie d’une maîtrise pleine de dignité.

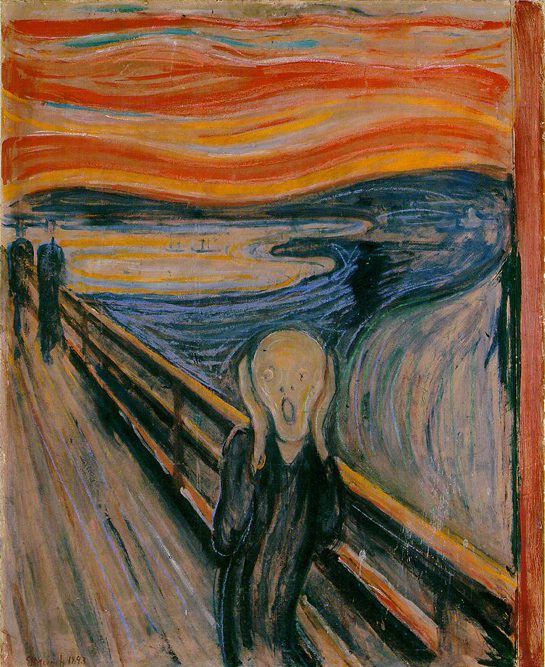

Au tournant du XXe siècle, une œuvre d’art assurément aussi importante s’est donné pour tâche de traiter le sujet de la douleur humaine. Et c’est dans un cri que cette douleur humaine trouvera son expression la plus accomplie. Le tableau, Le Cri, réalisé en 1893 par Edvard Munch, présente la silhouette stylisée d’un homme qui, avançant sur un sentier ou sur un pont, se détache d’un vaste paysage dissolu dans un tourbillon de couleurs abstrait [ill. 2].

L’homme a porté ses mains à son visage qui, en réalité, n’est qu’un crâne de mort dont les orbites ainsi que la bouche s’ouvrent béants dans une expression d’horreur. Alors que les sculpteurs de l’Antiquité, afin se conformer à la mesure ou encore à ce que l’on appelle le « décorum », avaient volontairement choisi de traiter et de thématiser non pas tant le cri de Laocoon que son refoulement douloureux, le peintre moderne, lui, pouvait se permettre de placer le cri lui-même au cœur de l’image. Car ce cri doit être entendu par tous les spectateurs, et il doit l’être également à travers le contraste criant entre les coloris dont s’est servi Munch pour porter la peur du personnage, représentée sur un mode musical littéralement dissonant, jusqu’à des accords insoutenables : des couleurs froides viennent contrarier des couleurs chaudes ; des contrastes mordants entre le rouge, le jeune et le violet émettent comme un hurlement et font retentir ce cri de peur par delà le tableau. La sanction divine, qui, dans l’image d’un monde antique, pouvait être désignée comme la cause première de la souffrance de l’homme, a cédé la place à une menace spirituelle et existentielle. Il est devenu impossible de ramener la peur de l’homme à une puissance supérieure, non, désormais, l’homme lui-même ainsi que le monde dans lequel il vit sont responsables de la souffrance de l’individu.

C’est encore une fois à un tournant de siècle, à la fin du siècle dernier, en février 1998, que Sarkis a tourné un petit film d’une durée de trois minutes et cinq secondes, intitulé Au commencement le cri. Ce film avait pour point de départ le tableau de Munch et en actualisait la signification.[i] Pour ce faire, l’artiste a placé un simple bol d’eau à côté d’une reproduction du tableau de Munch. Le spectateur peut suivre la manière dont des couleurs d’aquarelle sont peu à peu déposées sur la surface de l’eau au moyen d’un pinceau – ces couleurs, choisies en harmonie avec le coloris de la peinture servant ici de modèle, s’écoulent lentement dans l’eau sous la forme d’un nuage brumeux. Progressivement, elles se rejoignent pour former un entrelacs de couleurs de façon à ce que la forme noyée conserve néanmoins une tonalité dissonante, un timbre de voix aux valeurs colorées. Le motif de la peur ainsi que son expression figurative chez Edvard Munch, se dissolvent dans l’aquarelle liquide de Sarkis en une image abstraite et deviennent très vite un simple souvenir que seul le film retient pour quelques instants encore. Ainsi en va-t-il également de la vie, aussi fugitive que la couleur plongée avec un pinceau dans un seau d’eau fraîche : des êtres humains se rencontrent, qu’ils s’aiment ou se haïssent, des villes sont construites mais seront détruites par la suite. Et, à l’image de la couleur de l’eau, ces événements humains laissent derrière eux leurs empreintes fugaces qui subsistent dans le monde vivant le temps d’un instant temps, à moins que ce ne soit plus longtemps. Nous retrouvons ces empreintes dans nos souvenirs personnels, nous les retrouvons également dans les œuvres littéraires, dans les œuvres musicales ou dans celles des arts plastiques et ce, même des milliers d’années après leur disparition.

Ce sont fréquemment des situations émotionnelles extrêmes qui ont donné lieu à des œuvres plastiques. Par exemple, sur le sarcophage d’Alexandre au musée archéologique d’Istanbul qui fut réalisé autour de 330-320 avant J.-C. pour la nécropole royale de Sidon, un sculpteur anonyme a fixé des scènes inspirées par le combat entre les soldats grecs et les soldats perses. Placé à l’extrême gauche du relief, lequel relief a pour ainsi dire entièrement été réalisé en trois dimensions et révèle encore quelques restes d’une peinture colorée, est représenté Alexandre le Grand, hissé sur son cheval qui se cabre, en train de toucher de sa lance un ennemi à terre dont le cheval s’est effondré. Sur le côté droit, on peut voir d’autres personnages pris dans une mêlée de soldats qui en sont déjà arrivés aux mains. Au centre, un Perse prend la fuite, élevant sa main dans un geste de défense. Il est placé là comme pour servir de transition figurative entre les deux moitiés du relief : son corps est tendu vers la droite tandis que sa tête est tournée vers la gauche. Cette sculpture trace les contours de ce que serait une encyclopédie complète des gestes pris dans un mouvement dramatique, quant aux positions des mains, elles proposent toutes les variations imaginables des signes figuratifs éloquents. Tantôt elles sont brandies dans une position d’attaque, tantôt elles sont ramassées en un poing à l’extrémité d’un bras plié devant le visage dans un geste de protection, à moins qu’elles ne soient posées l’une sur l’autre, épuisées, inertes, à l’image de celles du soldat tombé à terre au milieu de la scène. Tout le pathos de l’attaque et de la défense, l’assaut et la résignation devant la mort sont là autant d’attitudes qui ainsi ont trouvé leur expression sculpturale à travers les variations de ces mouvements des mains.

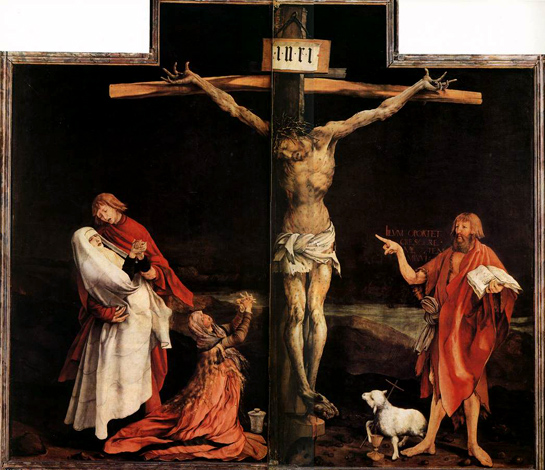

Il existe une peinture du début du XVIe siècle qui a donné une forme parfaitement semblable à un sujet radicalement différent, puisqu’il est question d’un sujet chrétien. Il s’agit de la célèbre crucifixion de Matthias Grünewald du retable d’Issenheim, peinte entre 1512 et 1515, qui présente le corps du Christ sur la croix accompagné, conformément à l’iconographie chrétienne traditionnelle, de Jean, de Marie, de Marie-Madeleine ainsi que de Jean-Baptiste [ill. 3].

Les silhouettes des personnages surgissent au premier plan d’un paysage désolé, véritablement lugubre, et s’en détachent de sorte que notamment leurs mains accèdent à des contours nets. La souffrance du Rédempteur a pris une forme littéralement cristalline à travers ses deux mains crispées, tandis que les femmes déploient les leurs et les tendent dans un geste extrêmement expressif en direction du crucifié et que Jean-Baptiste, d’un long doigt gothique, désigne ceux vers qui – si l’on interprète l’inscription latine adjointe (« illum oportet crescere, me autem minui ») – sont dirigées la vie et l’action de l’anachorète.

Il n’est pas étonnant que la crucifixion pathétique de Grünewald ait continué à exercer une fascination sur les artistes du XXe siècle qui – à l’instar d’un Otto Dix ou d’un Picasso – s’efforçaient dans leur propre œuvre de forger des images d’une puissante expressivité.[ii] Quant à Sarkis, il lui est, à lui aussi, arrivé de temps à autre de référer à cette œuvre maîtresse de l’art du Moyen-Âge tardif allemand dans son travail artistique. Son Ikona 43, pour ne citer qu’un seul exemple, prend et isole le motif des mains de Marie entrelacées l’une dans l’autre, il les colore à l’aquarelle verte et rouge et dépose la feuille dans un cadre de bois du XIX e siècle venu d’Alsace afin d’y glisser ainsi une référence à l’emplacement muséal du retable de Grünewald et, par ailleurs, de trouver dans l’ornement pris en charge par la sculpture sur bois acérée un chiffre qui lui permette de représenter la force expressive du motif [ill. 4].[iii]

L’œuvre de Sarkis affranchit le geste dramatique de son contexte iconographique et, de cette manière, érige le motif christique en un signifiant de l’épreuve de la souffrance humaine en général. Isolée, l’image de ces deux mains détachées de leur corps ainsi que du mythe chrétien, met au jour, dans un langage visuel, une expressivité qui donne à en comprendre la souffrance, l’imploration et le désespoir quand bien même la référence à la peinture de Grünewald est censée rester ignorée par le spectateur. Dans un important travail réalisé en 2005 pour le musée d’Unterlinden de Colmar, Sarkis a finalement recherché la confrontation directe avec Grünewald : placé devant des écrans disposés de façon à former un crucifix, le spectateur, qui les visionnait, se trouvait dans la situation de méditer sur ce travail de l’artiste consacré à la gestuelle. Tout du long, les fragments du corps du crucifié – par le biais d’une projection de négatifs bleutés – sont lavés avec du lait pour être ensuite, on peut le supposer, oints de jaune au moyen d’une aquarelle appliquée au cours d’imposition de l’index de l’artiste, encore ce pourrait tout aussi bien être une façon de les stigmatiser [ill. 5].[iv]

Du Laocoon à Munch, du sarcophage antique à Grünewald ainsi qu’à la lecture imagée qu’en a faite Sarkis, ces exemples sont autant de maillons qui composent une chaîne de formes et de motifs iconographiques. Ce qui n’empêche cependant pas que leurs contextes historiques effectifs s’étagent sur plusieurs niveaux et doivent à chaque fois être décrits de manière parfaitement distincte. Il n’est guère probable qu’Edvard Munch ait eu l’idée de prendre comme modèle la statue de groupe antique lorsqu’il a peint son tableau représentant des expériences limites. Quant à Matthias Grünewald, il ne pouvait même pas avoir eu connaissance de l’existence du relief inscrit sur le sarcophage, car le sarcophage d’Alexandre n’a été découvert qu’en 1887. Et cependant : nous avons affaire ici à une influence qui s’est exercée inconsciemment, qui s’est littéralement glissé sous notre peau et a imposé des solutions picturales déjà découvertes, sans que celles-ci ne puissent jamais être décrites d’après le modèle si simple et si courant dans l’histoire de l’art, de l’influence, de la copie ou de la paraphrase. Toutefois, en dernière instance, la secrète empreinte que l’histoire culturelle grave sur nos représentations picturales continue toujours d’exercer son action avec force jusque dans les confrontations conscientes avec les œuvres de la tradition, comme nous pouvons le constater chez Sarkis.

Trésor de souffrance et Mnémosyne

C’est à l’époque de la modernité et dans le cadre des modèles relevant de la culture et des sciences de l’esprit développés aux XIXe et XXe siècles que l’on a étudié cette fascinante évolution que suivent les empreintes laissées par les images. La fonction de l’œuvre d’art comme forme de défense à l’encontre des expériences douloureuses et de sublimation de celles-ci s’est, notamment, retrouvé au centre de cette recherche. On étudia également le rôle de l’artiste, qui – semblable à un séismographe – débusque dans un lointain tant géographique qu’historique les bouleversements induits par des événements passionnels et qui, dans le même temps, les exprime et les met au jour dans son œuvre. Dans ce contexte, l’historien de la culture et de l’art, Aby Warburg occupa une position clef, en particulier pour l’histoire de l’art actuelle : en fondant sa bibliothèque des sciences de la culture à Hambourg, il s’était donné pour tâche principale d’étudier la survivance des « formules du pathos » antiques.

En avril 1928, Warburg avait tenté de condenser sa conception de l’œuvre d’art comme produit et support de la domination de l’angoisse à l’intérieur de la mémoire sociale en la réduisant à un seul énoncé central : « le trésor de souffrance de l’humanité devient un bien humain ».[v] Cette formule, précisément, allait devenir d’une importance fondamentale pour le travail de Sarkis. Afin de pouvoir saisir théoriquement ses représentations de la mémoire sociale dans l’art, Warburg chercha une aide tant intellectuelle que conceptuelle du côté de la physiologie mémorielle de son époque, laquelle entreprenait non seulement d’expliquer comment ce qui a été perçu se grave dans la mémoire de l’homme mais surtout de reposer la question qui consistait à se demander comment une performance de la mémoire, une fois acquise, pouvait rester effective par-delà les générations : « Dans de nombreux cas », énonçait par exemple en 1904 le biologiste allemand Richard Semon, « on peut trouver qu’après la stimulation et après le retour à un état d’indifférence secondaire, la substance excitée de l’organisme, qu’il s’agisse d’un organisme unicellulaire, d’une plante ou d’un animal, restera modifiée pour toujours. Je donne à cet effet de stimulation le nom d’effet engraphique étant donné qu’il se grave ou s’inscrit pour ainsi dire dans la substance organique. La modification ainsi réalisée de la substance organique est alors nommée engramme de la stimulation en question et la somme des engrammes dont dispose un organisme s’appelle son trésor d’engrammes, qui comprend un trésor d’engrammes innés et un trésor d’engrammes individuellement acquis. Les phénomènes qui, dans un organisme donné, forment le résultat de la présence d’un engramme ou d’une somme d’engrammes sont alors désignés comme des phénomènes mnémiques. L’ensemble des propriétés mnémiques d’un organisme est appelé son mnémé. »[vi] Absolument au même titre que le phénomène de l’héritage biologique, l’impression des sens et la formation de la mémoire sont compris à l’intérieur du concept de la « reproduction mnémique » : passé et présent sont, ainsi que le dit Richard Semon, « associés de manière vivante dans l’organisme ».[vii]

Si, sous l’influence du sociologue français Emile Durkheim, Warburg élargit l’arsenal conceptuel de la physiologie de la mémoire et l’applique à une théorie de la « mnémé sociale » ou de la « mémoire sociale », ce qui intéresse avant tout l’historien de l’art est bien évidemment la manière dont l’action de la mémoire, agissant dans l’œuvre d’art, transfère les passions de l’homme à l’intérieur de l’empreinte picturale d’un motif le plus souvent défini dans un langage gestuel. Warburg a, par exemple, consacré une célèbre étude au dessin d’Albrecht Dürer de 1494, La mort d’Orphée [ill. 6].[viii]

De même que le réflexe phobique s’inscrit à l’intérieur du système nerveux central de l’individu en tant qu’engramme d’une physiologie de l’excitation et de même que l’inexplicable, que tente d’objectiver le motif chargé d’angoisse à l’intérieur de l’image mémorielle en l’érigeant en cause première de l’angoisse, de même l’œuvre d’art assume une fonction de distanciation et de défense. L’expression passionnée de l’homme – sa plainte, son deuil, sa mélancolie ou son triomphe – est conjurée dans l’image d’un geste, qui en offre une explication en même temps qu’elle l’institue en une forme. Les mémoires de l’image, individuelle comme collective, instaurent ainsi une distance réflexive entre les hommes et la menace irrationnelle. Ces empreintes d’image – définies par Warburg comme des « formules de pathos » – emmagasinent des énergies relevant d’un langage des gestes et présentent, de cette manière, en quelque sorte le trésor d’engrammes des passions humaines tel qu’il s’est déposé dans l’édifice de la mémoire qu’est l’art.

Dans les dernières années de sa vie, Warburg a réalisé dans sa bibliothèque, devenue laboratoire, des expériences d’une vaste portée qui mettaient en jeu une iconographie comparée participant tout autant de l’histoire de la culture que de l’histoire de l’art. Ces expériences consistaient à réunir des séries d’images pour les exposer et les faire exister sous la forme d’un Atlas Mnémosyne resté à l’état de fragment.[ix] Un panneau de l’Atlas, par exemple, reprend le dessin de Dürer et, en le déplaçant, le relie à d’autres formules de pathos tirées de l’œuvre de l’artiste. D’autres panneaux encore combinent un matériau comparatif qui s’étend de l’antiquité jusqu’à l’époque présente. Le travail scientifique qui a occupé Warburg toute sa vie, ses écrits, ses conférences et ses expositions mais aussi l’élaboration de sa bibliothèque d’une science de la culture – que Warburg a placée sous le patronage de « Mnémosyne », la déesse de la mémoire – l’historien de la culture les a, par conséquent, consacrés à l’étude de ces empreintes picturales, de leur origine antique et de leur survivance dans l’art : « C’est dans le domaine de l’émotion grégaire de type orgiaque », ainsi Warburg résume-t-il ses réflexions sur la l’apparition de formules picturales gestuelles dans l’Antiquité, « qu’il faut chercher la matrice qui force dans la mémoire les formes d’expression de l’émotion intérieure à son degré maximal – pour autant que celle-ci soit exprimable en termes gestuels -, et qui les frappe avec une intensité telle que ces engrammes de l’expérience passionnelle survivent en tant que patrimoine conservé par la mémoire et déterminent à titre de modèles les contours engendrés par la main de l’artiste dès que les superlatifs du langage gestuel cherchent par cette main à s’avancer dans la clarté de leur mise en forme ».[x]

Pour la théorie de la mémoire de Warburg, il s’ensuit que la mémoire sociale de l’humanité ne doit être en aucun cas comprise comme un inconscient collectif indéterminé mais, en revanche, qu’elle est avant toute chose transmise à travers « l’administration spirituelle du patrimoine héréditaire » des œuvres d’art et des gestes devenus images en ces dernières : l’œuvre d’art, en elle-même, est ainsi avant tout déterminée comme un document à l’intérieur du fonds d’archives de l’expérience de la souffrance chez l’homme. Il convient par conséquent de caractériser le rôle de l’historien – et devrions-nous ajouter : celui de l’artiste aussi – comme celui d’un séismographe dont la tâche est de capter les « ondes mnémiques » d’un passé plein de passions à travers l’étude de l’histoire.

Cette conception du travail de l’artiste, qui consiste à répondre non seulement aux ébranlements de sa propre âme mais aussi à ceux qui lui parviennent d’époques lointaines et de contrées éloignées, Sarkis l’a aussi instinctivement débusquée dans ce concept consciemment contradictoire de « trésor de souffrances » : « Ce concept m’a subitement donné l’impression de me heurter à une accumulation intérieure de la mémoire et de la souffrance liée à cette même mémoire, à ce qui s’était accumulé à l’intérieur. Or, Pour pouvoir s’accumuler, il faut une forme, une forme doit être créée pour que la mémoire, pour que le trésor puisse se constituer. Et dans ce sens, c’est un travail très douloureux. S’occuper de la souffrance signifie toujours qu’il faut développer une énergie, trouver une forme pour pouvoir s’occuper de la mémoire de la souffrance. »[xi] Aussi l’artiste a-t-il en toute logique toujours mobilisé ce concept dans ses travaux les plus récents là où l’œuvre d’art représentait pour lui une réserve d’énergies issues de l’expérience de la passion. L’artiste entend libérer les énergies provenant de l’action de la mémoire collective comme individuelle, lesquelles se trouvent emmagasinées dans l’objet, qu’il ait été créé ou tout simplement trouvé : « Mon travail », ainsi Sarkis résume-t-il son expérience artistique portant sur les séismes et les bouleversements du passé, « est toujours lié à la mémoire. Tout ce que j’ai vécu, y est. L’histoire cependant est comme un trésor. Elle nous appartient. Tout ce qui s’est passé dans l’histoire, nous appartient. Tout ce qui s’est fait à travers l’humanité, dans la douleur comme dans l’amour, est en nous, et c’est cela notre plus grand trésor. Et tout ce que j’ai vécu, expérimenté et fait, c’est mon trésor. Et si on concrétise cela dans l’art, si on le rend visible, vivable, on peut voyager avec ces formes, on peut ouvrir des frontières au lieu de les fermer. »[xii]

Architectures d’une expérience humaine

Si, dans la mythologie antique, Mnémosyne, la déesse de la mémoire, est dénommée mère de toutes les muses, c’est qu’alors le souvenir y est défini comme la source première et le fondement de tous les arts. L’antiquité a allégoriquement élevé le souvenir en tant qu’origine de tout savoir et de toute pensée, mais surtout elle a entretenu le paysage métaphorique dans lequel la recherche sur la mémoire a toujours élaboré jusqu’à aujourd’hui son champ conceptuel : les tablettes sur lesquelles viennent s’inscrire les traces du souvenir, la maison du trésor dans laquelle sont entreposées les images du souvenir – accessoirement modernisées en métaphore de la photographie, de la bibliothèque, des archives ou du musée – déterminent aujourd’hui encore notre représentation de l’utilité et de l’inconvénient de l’action de la mémoire humaine. Si cependant la théorie des lieux mnémotechniques a été transmise dans la culture du Moyen-Âge, de la Renaissance et du Baroque et a encore été approfondie dans de nombreux textes et modélisations portant sur la théorie de la mémoire, la Modernité a rendu féconde, dans la perspective d’un concept du souvenir après la fin de l’histoire de la mémoire, la notion de lieux de mémoire ainsi que celle des images du passé qui se seraient déposées à l’intérieur de ces lieux de mémoire.

Ce pour quoi Warburg a élaboré la métaphore heuristique du « trésor de souffrance », en l’appliquant à l’œuvre d’art et à l’expérience de la souffrance déposée en elle, a été, dans le cadre des sciences de l’histoire en général, parachevé par l’historien français Pierre Nora depuis les années quatre-vingt du XXe siècle en une théorie globale des lieux de mémoire : « La curiosité pour les lieux où se cristallise et se réfugie la mémoire », ainsi Nora décrit-il les conséquences d’un présent de part en part historicisé, dans lequel il n’existe plus guère de transmission vivante, « est liée à ce moment particulier de notre histoire. Moment charnière, où la conscience de la rupture avec le passé se confond avec le sentiment d’une mémoire déchirée, mais où le déchirement réveille encore assez de mémoire pour que puisse se poser le problème de son incarnation. Le sentiment de la continuité devient résiduel à des lieux. Il y a des lieux de mémoire parce qu’il n’y a plus de milieux de mémoire. »[i]

Cette « incarnation » d’une mémoire que l’on croit perdue est aussi ce qui confère aux objets présents dans les installations de Sarkis leur signification particulière : il convient de définir le trésor constitué par ces objets amassés ici – qu’il s’agisse de fragments issus de l’histoire de l’art ou de celle de la culture, qu’il s’agissent de fragments provenant d’une iconographie très privée – comme un système de condensations dans lesquelles s’est déposée la mémoire sociale de l’humanité et qui, intensivement interrogées par l’artiste, nous parlent d’un passé en partie enseveli, en partie enfoui dans les choses. Les sculptures et les objets du quotidien, les photographies, les bandes sonores et les écritures inscrites dans les constructions de l’artiste enferment un passé individuel ou collectif éprouvé dans la souffrance ou le plaisir et viennent s’ordonner au sein de l’architecture de la mémoire incarnée à travers une installation artistique. Mais, dans le même temps, Sarkis attire l’attention de son spectateur sur le fait que la chaîne de la transmission vivante est rompue pour l’homme de la Modernité et que, en lieu et place d’une culture de la mémoire authentique, est assez fréquemment apparue la culture historicisante des mémoires de papier – la culture de l’archive, des bibliothèques, des inventaires et des musées. La mission et l’ambition du travail artistique de Sarkis est de libérer chaque objet esseulé de son isolement, précisément, de cet isolement dans lequel ces institutions le maintiennent prisonnier. Qu’il soit œuvre d’art ou chose du quotidien individuée à travers les traces des jours passés, l’objet est intégré au sein des installations de l’artiste en tant que fragment du souvenir d’un passé fait de passions. Sarkis rassemble les objets trouvés ou sculptés et les érige en des maisons de trésor vouées à des images mémorielles imprimées. Et c’est en tant que réservoirs des forces de la mémoire qu’ils libèrent l’énergie enfermée en eux dans le cadre des architectures de ses installations.

Aby Warburg a inscrit le mot « MNEMOSYNE » en lettres grecques au-dessus de la porte d’entrée de sa bibliothèque des sciences de la culture. Non seulement l’Institut scientifique mais aussi le corps de bâtiment de la maison, édifiée entre 1925 et 1926 d’après les plans de Frits Schumacher et Gerhard Langmaack, ont ainsi reçu une devise, laquelle s’exprimait avant toute chose dans la construction et l’aménagement de son architecture.[ii] Un système de marquages en couleur était censé transformer ce fonds de livres en un ordonnancement encyclopédique du savoir, chaque étage du magasin de livres était consacré à chacune des catégories universelles issues de la théorie de la mémoire élaborée par Warburg à partir de la science de la culture, et celles-ci étaient indiquées par des formules utilisées comme mots d’ordre : « image », « orientation », « mot », « agir ». Qui plus est, le plan de la salle de lecture et de conférence dessiné en forme elliptique évoque ainsi la bipolarité d’une compréhension du monde que ce spécialiste de la science de la culture ramenait aux suggestions du philosophe Ernst Cassirer et qui, selon ses propres dires, l’aurait libéré de ces longues années de maladie psychique. Entre les deux pôles de l’ellipse, un champ d’énergies était censé se déployer, comme Warburg pouvait l’espérer à bon droit, afin de mettre symboliquement en relation les oppositions fugaces lovées à l’intérieur de son travail intellectuel et, dans le même temps, d’embrasser physiquement l’orateur et ses auditeurs, le lecteur et son livre : un champ d’énergies qui, aujourd’hui encore favorise la concentration sur le travail scientifique à l’intérieur de la maison de Warburg à Hambourg.[iii]

La bibliothèque comme trésor public de la mémoire

Dans l’œuvre de Sarkis également, les bibliothèques prennent une signification particulière comme lieux du savoir et comme greniers de la mémoire humaine. En 2002, au musée d’art contemporain de Lyon, Sarkis a, par exemple, réalisé un travail auquel il donné le titre de La Bibliothèque de Sarajevo visitée par le piano/fourneau.[iv] Un piano coaltarisé, que Sarkis avait déjà utilisé dans des expositions antérieures, observe la photographie d’une bibliothèque brûlée, il s’agit de la bibliothèque nationale de Sarajevo qui, à peine dix années plus tôt, durant l’été 1992, était tombée, victime d’une sanglante guerre civile. La structure architecturale est détruite jusqu’aux arcades nues, des tas de gravas sont amassés à l’intérieur, de même des pilons et autres fragments, des brouettes se trouvent mis à disposition à l’intérieur du bâtiment vide de toute présence humaine. L’artiste a confronté le document photographique, qui, par son thème, représente déjà une prise de position éminemment politique contre la guerre, avec un objet très personnel. Le piano, signe sculptural de la connaissance musicale et des goûts de l’artiste, est placé là comme le squelette nu d’un instrument de musique, il n’est en mesure de jouer aucune musique et, cependant, le spectateur perçoit à la vue de sa forme, qui semble également avoir été peinte par le feu, une mélodie triste, monotone aux sombres accords. Ainsi l’installation présente un état de blessure, une peur de la perte de ses capacités artistiques intimes, l’impossibilité de jouer et d’écouter de la musique comme un événement intime, et il la confronte à la destruction publique de la culture : l’architecture dévastée de la bibliothèque devient la scène d’une musique silencieuse. Sarkis a requis cette impressionnante photographie pour d’autres installations aussi ; ainsi, en 2005, au Martin-Gropius-Bau à Berlin, où il a directement confronté cette œuvre avec le plan de son propre atelier, provoquant ainsi une rencontre brutale entre le lieu d’un travail de mémoire vivant et le lieu détruit du savoir humain.[v]

Il est vrai que la bibliothèque, à la fois comme métaphore et comme bâtiment du trésor public effectivement construit, constitue un thème qui revient sans cesse dans les travaux récents de Sarkis. C’est d’un des livres conçus et mis en forme par Sarkis, en collaboration avec l’auteur de cet essai, qu’a été inspirée et développée, entre autres choses, l’idée d’un espace de lecture propice à la concentration. Ce lieu, l’artiste l’avait une première fois aménagé durant l’automne 1998, à New York [ill. 7].

Au sein de l’architecture ouverte d’un échafaudage de bois, un espace intérieur avait été découpé qui comprenait une table et une chaise et invitait le visiteur à la lecture. Ce dernier se retrouvait face à un mur de livres ou plutôt de centaines d’exemplaires du même livre, Le trésor de la Mnémosyne, édité en langue anglaise, allemande, française et dans ultime une édition polyglotte qui rassemblait les textes de toutes les contributions publiées sur la théorie de la mémoire de Platon jusqu’à Derrida et les reproduisait dans leurs langues originales.[vi] Cet espace de lecture était entouré d’une série de photographies, elles aussi extraites du livre, qui présentaient les transformations successives que l’atelier parisien de l’artiste avait subies tout au long des années passées. La bibliothèque était mise en scène ici comme le lieu d’expériences historiques tandis que le livre, toujours le même, reflétait dans ses textes et ses illustrations le travail de mémoire accompli par l’homme, lequel constituait à la fois le contenu et le programme de la publication.

Le travail de Sarkis s’érige à l’encontre de l’amnésie d’une histoire mondiale qui omet de mentionner et d’inscrire dans le cours du monde ce que l’homme vit en son sein. Ce sont des textes et des images qui proviennent de toutes les époques, peintures ou photographies, sculptures ou films, dans lesquels la mémoire de l’humanité vient s’ensevelir en même temps qu’elle confère une forme à ses expériences. Seul ce qui a été mis en forme, seule la forme même recèle la certitude que le souvenir dure au-delà de la vie de l’homme comme individu isolé. Mais, avant tout, c’est l’œuvre d’art qui, en tant qu’attestation de l’existence d’une culture dans le monde sculpturale, littéraire ou musicale, porte la responsabilité d’une mémoire vivante de l’humanité telle qu’elle ne peut subsister dans les mémoires de papier des archives et des bibliothèques que si un artiste, un poète ou un historien éveille le mot, l’archive morte à une nouvelle vie.

A travers ses installations, qu’il varie à l’infini, Sarkis a inventé une forme vivante dans laquelle l’œuvre emmagasine et élabore dans le même temps les expériences tant personnelles qu’individuelles. Le travail de l’artiste acquiert sa structure spécifique en particulier de ce que son œuvre doit être définie comme fondamentalement ouverte et impossible à refermer. Les objets qui, depuis des dizaines d’années déjà, accompagnent l’artiste tout au long de son voyage autour du monde – des objets trouvés et des artefacts, fragments du quotidien et d’œuvres d’art -, subissent une métamorphose incessante. Ils sont inlassablement rassemblés en de nouveaux ensembles, inlassablement, ils sont transfigurés pour être institués comme formes artistiques. Les travaux de Sarkis témoignent des événements du monde, des expérimentations de l’âme et de l’intellect, des expériences et des souffrances dont le spectateur s’imagine souvent tellement éloigné. Une vérité poétique, la logique du rêve et le caractère impitoyable des images s’associent dans ces travaux pour former une partition dont le texte visuel vient à nos oreilles derrière une multitude de voix. Des moments critiques tragiques, des îlots de paix et de bonheur forment une mise en scène théâtrale qui se déroule sous les yeux du spectateur. Quant à l’artiste, lui revient de jouer un rôle inédit à l’intérieur de cette forme d’expositions théâtralisées. Adoptant les voix du monde, il capte des expériences issues de la sphère privée ou de l’histoire mondiale et les dépose à l’intérieur des architectures mémorielles de son atelier, de ses installations et de ses bibliothèques. Sont ici perçus des voix insoutenables emplies de beauté et d’effroi, des monologues profondément intimes, les dialogues passionnés entre les choses : l’artiste devient un séismographe qui enregistre les ondes mnémoniques, celles de son monde intérieur mais aussi celles du monde extérieur.

[i] Pierre Nora, « Entre Mémoire et Histoire. La problématique des lieux », dans : id. (éd.), La République, Paris 1984 (Les Lieux de mémoire, vol. 1,), p. XVII.

[ii] Cf. Martin Jesinghausen-Lauster, Die Suche nach der symbolischen Form. Der Kreis um die Kulturwissenschaftliche Bibliothek Warburg, Baden-Baden 1985 (Saecvla Spiritalia, vol. 13). Tilmann von Stockhausen, Die Kulturwissenschaftliche Bibliothek Warburg. Architektur, Einrichtung und Organisation, Hambourg 1992.

[iii] En 1933, la bibliothèque de sciences de la culture de Warburg à Hambourg fut déménagée avec ses livres et ses collaborateurs à Londres. Comme la Maison Warburg est étroitement liée au séminaire d’histoire de l’art de l’Université de Hambourg, l’édifice, après sa réouverture effectuée par Martin Warnke en 1995, est aujourd’hui dirigée par l’auteur de cet essai comme lieu de recherches et de rencontres scientifiques. En collaboration avec le Warburg Institute à Londres, les oeuvres complètes de Warburg seront également éditées à la Maison Warburg.

[iv] Cf. Sarkis. Le monde est illisible, mon cœur si, [ill. 8] catalogue d’exposition, Musée d’art contemporain, Lyon 2002 [paru en 2003], p. 43 et sq.

[v] Cf. Urbane Realitäten: Fokus Istanbul, catalogue d’exposition, Berliner Festspiele, Martin-Gropius-Bau, Berlin 2005, sans pagination.

[vi] Cf. Uwe Fleckner (éd.): Les Trésors de la Mnémosyne. Recueil des textes sur la théorie de la mémoire de Platon à Derrida. Avec un essai en images par Sarkis, Dresde, 1998 (édition allemande en 1995, édition anglaise et édition polyglotte en 1998) ; Premises. Invested Spaces in Visual Arts, Architecture, and Design from France: 1958-1998, catalogue d’exposition, Guggenheim Museum SoHo, New York 1998-1999.

[i] Cf. Sarkis. 21.01.2000-09.04.2000, catalogue d’exposition, Capc-Musée d’art contemporain, Bordeaux 2000, sans pagination.

[ii] Cf. Regards contemporains sur Grünewald (éd. par Sylvie Lecoq-Ramond), catalogue d’exposition, Musée d’Unterlinden, Colmar 1995.

[iii] Sarkis. Ikônes, catalogue d’exposition, Ecole des Beaux-Arts, Chapelle des Petits-Augustins, Paris 2002-2003 ; Uwe Fleckner: In den Tiefen der Existenz. Sakrale und säkulare Ikonen im Werk von Sarkis, dans: id. (éd.): Sarkis. Ikonen, catalogue d’exposition, Bode-Museum, Berlin 2007, pp. 7-19.

[iv] Cf. Sarkis. Au commencement, le toucher, catalogue d’exposition, FRAC Alsace et Chapelle Saint-Quirin, Sélestat / Musée d’Unterlinden, Colmar 2005-2006.

[v] Aby Warburg, notice pour une conférence au Hamburger Handelskammer, 10 avril 1928, Londres, Warburg Institute; cf. Uwe Fleckner, « ‹ Le trésor de souffrance de l’humanité devient un bien humain ›. Sarkis, Warburg et la mémoire sociale de l’art », dans id. (éd.): Les Trésors de la Mnémosyne. Recueil des textes sur la théorie de la mémoire de Platon à Derrida. Avec un essai en images par Sarkis, Dresde 1998, pp. 11-21 et pp. 334-337.

[vi] Richard Semon, Die Mneme als erhaltendes Prinzip im Wechsel des organischen Geschehens [1904], Leipzig, 3ème édition, 1911, p. 15; traduction française dans : Fleckner, 1998, pp. 206-212.

[vii] Semon, 1911, p. 410.

[viii] Cf. Aby Warburg, « Dürer und die italienische Antike » [1905], dans : Die Erneuerung der heidnischen Antike. Kulturwissenschaftliche Beiträge zur Geschichte der europäischen Renaissance [1932] (éd. par Horst Bredekamp et Michael Diers), Berlin 1998, 2 vol. (Gesammelte Schriften, vol. I.1-2), vol. II, pp. 443-449.

[ix] Cf. Aby Warburg, Der Bilderatlas Mnemosyne (éd. par Martin Warnke), Berlin 2000 (Gesammelte Schriften, vol. II.1); l’auteur prépare en collaboration avec Isabella Woldt une édition de l’ensemble des expositions de Warburg dans le cadre de l’édition des œuvres complètes.

[x] Aby Warburg, « Einleitung zum Mnemosyne-Atlas » [1929], dans: Ilsebill Barta Fliedl et Christoph Geissmar (éd.), Die Beredsamkeit des Leibes. Zur Körpersprache in der Kunst, Salzbourg et Vienne 1992, pp. 171-173, p. 171.

[xi] Cité d’après Doris von Drathen, « Sarkis », dans : Kunstforum international 114/1991, pp. 290-315, p. 295.

[xii] Cité d’après Drathen 1991, p. 295.

Tous droits réservés Uwe Fleckner